消费变革驱动下的物流模式迭代:从即时配送到智慧生态重构

发表日期:2025-08-13浏览次数:21652

一、消费变革重构物流需求图谱

在消费升级与技术迭代的双重驱动下,消费者的需求已从“多快好省”向“即时化、个性化、体验化”跃迁。2023年即时零售市场规模突破9000亿元,用户规模达6.33亿人,而这一数字在2025年预计将突破1.5万亿元。消费者对“30分钟送达”的期待,推动物流从“效率工具”升级为“体验基础设施”:

即时性需求倒逼履约体系革新:外卖、生鲜、药品等高频品类对配送时效的要求已从小时级压缩至分钟级。美团无人机在深圳等城市实现43条航线覆盖,最快4分钟完成配送,标志着“空间折叠式物流”成为可能。

个性化服务催生柔性供应链:消费者对定制化包装、预约配送、退换货服务的需求增长30%,推动物流从标准化向场景化转型。例如,生鲜冷链配送需匹配不同温区(如-18℃冷冻、0-4℃冷藏),而奢侈品物流则需嵌入防伪溯源与隐私保护功能。

体验经济驱动全链路可视化:72%的消费者要求实时追踪物流节点,促使企业采用物联网技术实现从工厂到末端的全程透明化,甚至提供“配送员视角直播”等创新服务。

二、物流模式迭代的三大核心路径

(一)即时物流:从“送外卖”到“城市基础设施”

即时物流已超越传统配送范畴,演变为城市服务网络的核心组件:

运力网络升级:美团、达达等平台通过“众包+驻点”混合模式,将平均配送时效从45分钟缩短至27分钟。顺丰同城推出“专人直送+汽车配送”分层服务,满足文件、3C等高价值商品需求。

技术赋能降本:智能调度系统通过实时路况与订单热力分析,降低15%空驶率;无人机在深圳龙岗商圈实现日均3000单配送,单均成本较人力降低40%。

社会价值外溢:即时物流成为社区服务新入口,例如叮咚买菜联合居委会为独居老人提供“应急药品代购”,盒马鲜生推出“共享冰箱”减少食品浪费。

(二)前置仓模式:供应链的“空间革命”

前置仓通过“靠近消费者”重构商品流通逻辑,但其发展呈现两极分化:

效率优化型:头部企业通过“智能选品+动态调拨”将库存周转率提升至行业平均的2倍。例如,盒马鲜生基于区域消费数据,在500平米仓内动态调整3000个SKU,生鲜损耗率降至1.5%。

成本创新实验:中小商家探索“6连仓”模式——1个综合仓+5个垂直品类仓共享拣货与配送资源,单仓日订单突破1600单,履约成本下降25%。但该模式对选址密度与数字化能力要求极高,目前仅在长三角试点。

政策驱动转型:商务部推动“一刻钟便民生活圈”建设,要求前置仓与社区服务中心、充电桩等设施协同,从商业设施升级为公共服务节点。

(三)供应链协同:从“线性链条”到“网状生态”

消费端碎片化订单倒逼供应链实现深度协同:

数据驱动预测:京东小时购通过AI预测区域消费趋势,提前72小时将商品部署至10万家合作门店,大促期间缺货率降低60%。

跨产业资源整合:永辉超市与达达合作搭建“仓店一体”系统,实现线上线下库存共享,订单处理效率提升40%。

绿色供应链实践:菜鸟网络推出“碳足迹追踪”功能,联合品牌商优化包装与运输路径,单包裹碳排放减少18%。

三、挑战与破局:物流迭代的深层矛盾

尽管新模式蓬勃发展,行业仍面临结构性挑战:

成本与体验的“剪刀差”:即时配送单均成本8-12元,但消费者付费意愿仅3-5元,平台需通过广告、金融等增值服务填补缺口。

技术投入与盈利周期失衡:无人机配送前期硬件投入超千万,需日均3000单以上才能实现盈亏平衡,制约规模化应用。

劳动力结构性矛盾:众包骑手流动率达70%,专业人才缺口扩大(如冷链工程师、算法工程师),倒逼企业建立“培训-晋升-保障”一体化体系。

赛宁认为有如下破局之法:

政策协同:借鉴香港“商业数据通”模式,推动物流数据跨平台共享,降低中小企业数字化门槛。

技术创新下沉:开发轻量化智能设备(如可穿戴拣货助手),帮助县域物流中心效率提升30%。

ESG价值重构:将绿色物流投入转化为碳积分交易、消费者忠诚度奖励,形成商业闭环。

四、未来趋势:物流的“升维竞赛”

空间重构:地下物流管廊与低空配送网络结合,形成“三维立体配送体系”。杭州已规划20公里地下物流隧道,预计2026年投入使用。

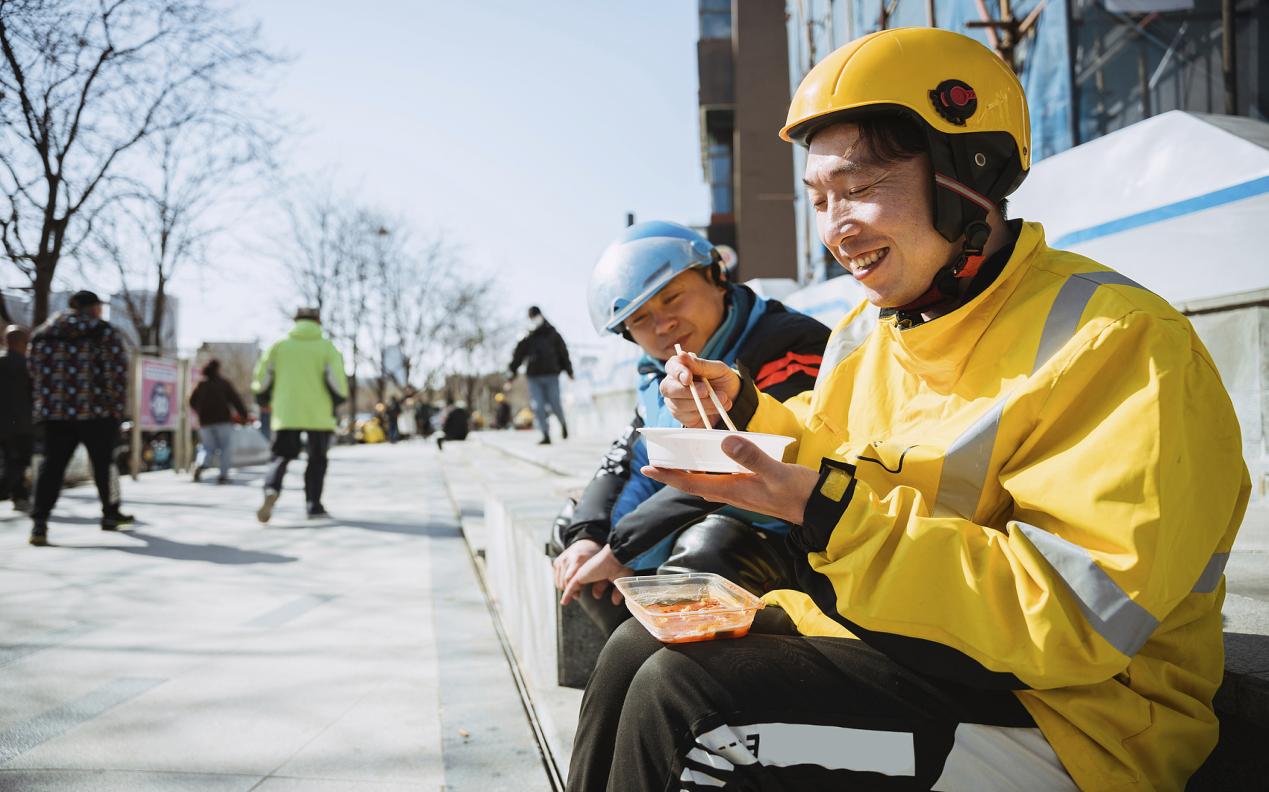

人机协同深化:配送员角色从“搬运工”转向“服务管家”,负责异常处理、客户关系维护,与机器人形成互补。

供应链即服务(SCaaS):物流企业向品牌商输出“仓配一体+数据洞察”能力,例如顺丰为美妆品牌提供“爆品预测-区域调货-定制配送”全链路服务。

在消费变革驱动下,物流已从商品流通的“管道”进化为连接生产、消费与社会的“超级接口”。未来的竞争不再是单点效率比拼,而是生态协同能力的较量——谁能构建更开放、更韧性、更具社会价值的物流网络,谁就能在“体验经济”时代占据制高点。对于企业而言,这既是一场关于技术的马拉松,更是一次重新定义商业本质的哲学探索。

《赛宁创新(成都)》